Minima Dialectalia

L’ “ORTO” DI MASINA

BAJ - 03/05/2013

Fino a che età è possibile e ragionevole diventare madre? Fino a che età è possibile e ragionevole diventare padre? Le risposte tendono a dividere in modo anche polemico l’opinione pubblica.

Fino a che età è possibile e ragionevole diventare madre? Fino a che età è possibile e ragionevole diventare padre? Le risposte tendono a dividere in modo anche polemico l’opinione pubblica.

Ma se si parla di maternità e/o paternità in senso metaforico, la risposta più sensata è che non ci sono limiti. Come capita se si parla di libri, dato che mettere al mondo un figlio è un po’ come dare alla luce un libro.

Così il 13 aprile scorso Varese ha assistito, in un Palazzo Estense piacevolmente gremito, ad un doppio battesimo. Quello di un autore e quello del suo primo libro. Anche se l’età per un debutto poteva sembrare non propriamente “canonica”. Infatti il varesino Ernesto Masina, classe (di ferro) 1935 è un debuttante – come dire? – un po’ tardivo.

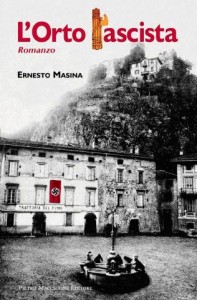

Il suo primo figlio-libro, “L’orto fascista” (Macchione Editore, 2013) rientra apparentemente nella categoria delle memorie storiche, ma in realtà è opera di pura fantasia. Infatti il romanzo è ambientato a Breno, in Val Camonica nel 1943, e contiene tutti i riferimenti possibili alla guerra, all’occupazione tedesca, ai gesti di ribellione e alle conseguenti rappresaglie… Lo stesso “orto fascista”, puro e semplice pretesto e, a volte, sfondo per la narrazione, è uno degli esempi grotteschi di coltivazione di aree pubbliche, concretamente realizzati a partire dal 1941, per incrementare la produzione agricola e sfamare gli italiani, secondo i progetti autarchici del Duce.

Dunque un quadro storico-geografico precisamente e credibilmente delineato, dentro il quale si muovono personaggi inventati, ma anch’essi credibili, ricalcati come sono sulle figure tipiche della vita di paese e della fauna fascista allora dominante: la maestra, i preti, il farmacista, il federale…

Uomini e donne che gareggiano tra loro per pochezza di virtù private e pubbliche, di ideali, di passioni vere… Anche il gesto di ribellione, che sconvolge la tranquilla vita del villaggio (sia pure sotto occupazione) e che fa virare il romanzo da pochade in tragedia, nasce quasi per caso, quasi per scherzo, quasi per noia. Si salvano solo i bambini, tra cui un Ernesto, che non si fa fatica ad identificare con il Masina sfollato a Breno a 8 anni nel 1943: forse l’unico fatto “realmente accaduto” del libro.

***

Un libro scritto per il piacere di scrivere, con una tecnica narrativa che non sembra quella di un debuttante e che richiama subito alla mente la tradizione degli illustri “raccontatori”, come hanno sottolineato Chiara Zangarini e Gualtiero Gualtieri nella presentazione del 13 aprile, arricchita dalle letture di Marco Airoldi e, ovviamente, dai piacevoli interventi di Ernesto Masina stesso.

Come diceva Terenziano Mauro duemila anni fa: “habent sua fata libelli”, i libri hanno il loro destino, come i figli, del resto, che prima o poi vanno per la loro strada. È ragionevole immaginare che “L’orto fascista” potrà incuriosire i giovani lettori, sia per la trama che per la scorrevolezza della prosa, ma piacerà soprattutto ai meno giovani, che dai vari episodi avranno materia di memoria e rievocazione avendo vissuto quei tempi, quelle atmosfere, quel tipo di educazione, quei modelli di comportamento…

Come quando nel libro irrompe travolgente la scoperta del sesso fatta da bambini, con timore e tremore e con conseguenti “cattivi pensieri” e “brutte cose”, fatte “da soli o in compagnia”, secondo la casistica inquisitoriale del buon confessore, in un’epoca in cui la morale cattolica era molto severa, soprattutto in materia sessuale.

A proposito… parte importante nel romanzo, ce l’hanno i preti: due per l’esattezza, più un vescovo. A parte il vescovo, santa persona e, alla fine deus ex machina propiziante il lieto fine, i due preti sono molto diversi: ignobile, vizioso, gretto, meschino e perfino spia fascista l’uno, buonuomo timido, sconcertato, spaventato l’altro. Eppure è il primo, dopo una notte “manzonianamente” tormentata, a mettersi in gioco in un ri-flusso di coscienza, a cambiare vita, a rischiare di più e a trovare una soluzione al dramma che si sta svolgendo.

E a questo punto non posso evitare che la forza evocativa del libro faccia il suo effetto anche su di me… E mi vien da pensare, ad esempio, che i paesi del Varesotto, così uguali e cosi diversi tra loro, si potevano, un tempo, dividere, tra l’altro, anche in paesi clericali e paesi anticlericali. Il Baj, proveniente da uno di questi ultimi, aveva un’idea abbastanza negativa dei preti, condivisa con una certa parte della cultura popolare…

Gli unici preti degni di rispetto, rarissimi secondo lui, erano quelli che definiva prét da la lég, “preti della legge”. Definizione bizzarra, che a suo tempo stuzzicò la mia curiosità. Che fu appagata dal “Vocabolario milanese-italiano” di Francesco Cherubini, il quale, in quella sua grandissima e fondamentale opera pubblicata nel 1839, fu talmente intelligente e illuminato, da non trascurare di raccogliere un piccolo ma sostanzioso saggio di Léngua Zèrga. Trattasi di un linguaggio segreto, ovvero di una “lingua furbesca”, un “parlare oscuro” comprensibile solo in una cerchia ristretta di individui: quelli che vivevano di espedienti, attivi soprattutto come mendicanti, ladri, borsaioli, rubagalline…

Il Cherubini cita un dialogo poetico in léngua zèrga fra un ladro e un aspirante tale, opera di Carl’Antonio Tanzi, uno dei più importanti poeti in dialetto lombardo del Settecento, amicissimo del Parini e stimatissimo da Carlo Porta, che lo considerava gloria e colonna “del lenguacc noster meneghin“.

Dunque grazie a Cherubini & Tanzi, ho trovato che in léngua zèrga, vèss da la lég vuol dire essere della compagnia dei borsaioli. Insomma… della “legge” dei fuorilegge.

E i prét da la lég allora?

Molto probabilmente questo modo di dire deve avere avuto nei secoli, come tante altre espressioni simili, un’evoluzione positiva sia perché sono venute meno certe condizioni di illegalità diffusa, sia perché, nel tramandarsi dell’espressione, se ne è edulcorato il senso originario in modo da perdere la connotazione socialmente negativa di partenza.

Certo è vero che i preti nella cultura popolare non hanno goduto sempre di buona fama.

Un tempo a un ragazzo di famiglia modesta, di non robusta costituzione, con un po’ di timor di Dio e con qualche attitudine allo studio, si poteva consigliare di ná a prét. Diventare prete era condizione in passato considerata tutto sommato invidiabile, sia per il potere che certi preti obiettivamente esercitavano nei villaggi, sia perché la loro missione non appariva defatigante come, ad esempio, cavar pietra e lavorarla. Dunque, anche a causa del fatto che i preti finivano coll’essere i depositari di segreti familiari grandi e piccoli, l’atteggiamento popolare verso di loro è stato spesso misto: rispettoso e riverente, certo, ma anche a volte sprezzante o diffidente, se non apertamente ostile. Ne resta memoria, ad esempio, in certi detti, come prévad, mónigh e póll, inn mai sególl, e cioè: “preti, monache e tacchini non sono mai sazi”. Inoltre si chiamava prévad anche l’intelaiatura in legno che si metteva nel letto per tenere le coperte sollevate e distanti dal braciere con carbonella ardente, che nelle freddissime camere d’un tempo serviva a scaldare il letto. Cosa che la dice lunga (e maliziosa) sull’attitudine all’ironia dei nostri avi.

Probabilmente l’apostolato, per queste lande, non è mai stato tanto facile. La religiosità era sì diffusa, ma più tra le donne che tra gli uomini.

E anche gli uomini che frequentavano la chiesa avevano un loro modo un po’ ruvido di partecipare ai riti: più sul sagrato che dentro la chiesa, quasi a dire che riconoscevano l’importanza di stare vicino alla chiesa almeno di domenica o in occasione di un funerale: vicino, ma non dentro!

L’impressione era che, in fondo, un uomo non dovesse dimostrare troppa confidenza con il prete. A meno che non si trattasse di un prét da la lég, uno cioè con cui fosse possibile discutere da uomini, e che, pur senza “essere della compagnia dei borsaioli”, sapesse all’occorrenza entrare all’osteria, che non borbottasse troppo in tempo di Carnevale, che non esitasse ad arrampicarsi fino alle cave, se c’era da portare il Sacramento a qualche moribondo schiacciato sotto un masso, o sapesse dare un parere onesto nelle beghe di famiglia, quelle che si trascinano infiniti anni, da un avvocato all’altro, per questioni di eredità, tanto più cruente, quanto più povero e gramo l’asse ereditario… Un prete così era un prete da la lég: un giusto, innanzitutto, che soffriva e gioiva insieme col suo popolo/gregge… Almeno così interpreto quel vèss da la lég, che in questo contesto mi pare faccia riferimento ad un modo d’essere anteriore ad ogni codice scritto, e vicino, forse, alle origini stesse della Legge, ad un diritto naturale, originario legame tra gli uomini. Nel sentire popolare, un prét da la lég, dimostrava, quando occorreva, una superiore intelligenza delle cose del mondo e delle persone e dell’animo loro e del loro viaggio comunque tribolato in questa valle ovviamente di lacrime.

You must be logged in to post a comment Login